Le transfert, le transfert… et sa dimension infantile

Derrière le visage de tout adulte se cache un enfant qui espère. Dans le cabinet de l’analyste plus que partout ailleurs, nul ne tarde jamais à apparaître sous les traits délicats d’un enfant oublié, souvent blessé.

Nous nous structurons à partir de nos toutes premières relations : notre mère est la « première femme de notre vie », notre père est le « premier homme de notre vie ». Nos sœurs, nos frères, sont notre toute première société.

Nos premières amours sont filiales : elles ont valeur de canevas pour les relations futures que nous tisserons. Si quelque chose s’y est mal passé, ou pas tout à fait bien, nos relations d’adulte en seront affectées : elles en répéteront, d’une manière ou d’une autre, les failles, les torsions, les pièges.

Ces derniers seront aussi remis en jeu dans le cabinet de l’analyste. Mais cette fois, pour l’espoir et la chance… que quelque chose s’y transforme.

Car la relation analytique a elle-même valeur de canevas, mais de canevas réinitialisant : ainsi, si quelque chose s’y dénoue, ce n’est pas seulement un changement circonscris à cette seule relation-là, mais une révolution qui va se répercuter partout ailleurs dans son rapport à l’Autre, au monde et à soi-même.

L’analyste : une figure parentale d’adoption

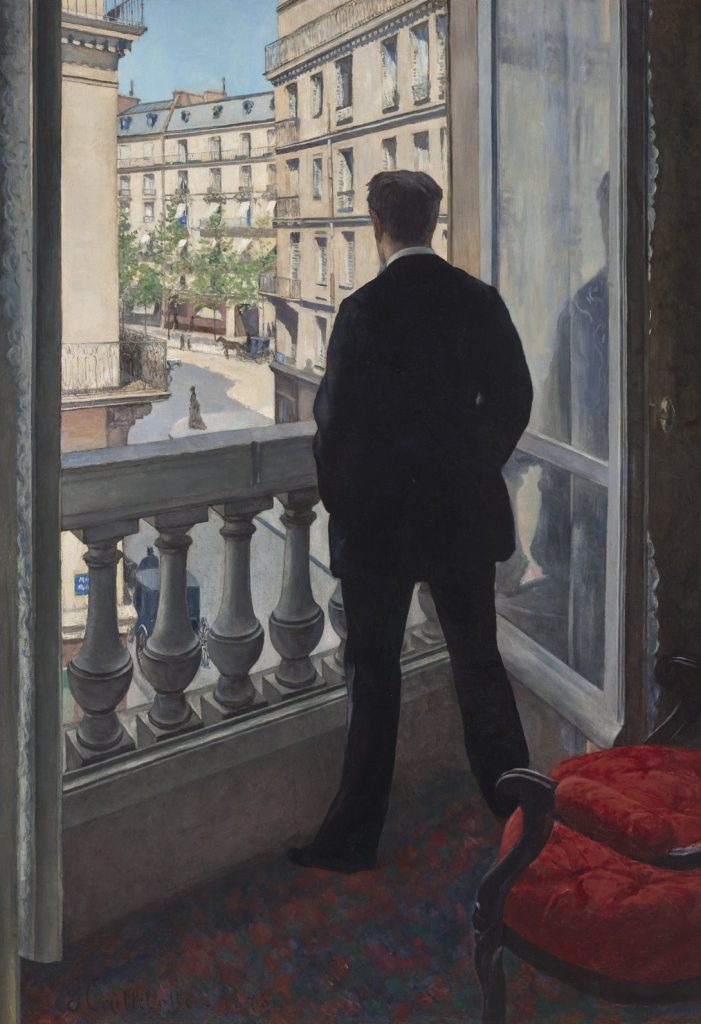

L’analyste est cet adulte auquel on dévoile le monde tel qu’on le voit, tel qu’on le vit : on l’y invite, on lui montre ce qui effraie, fâche, attire ou étonne, on lui parle des monstres cachés sous son lit, et voilà que ce personnage étrange devient le témoin des chagrins et des vexations les plus intimes. On l’adopte, comme une figure sécurisante, qui veille.

Dans le cabinet de psychanalyse, tous les transferts ne sont pas forcément massifs. Certains transferts sont plus discrets que d’autres. Un transfert peut être léger, doux, ou intense, voire passionnel.

Entre confiance et défiance, attirance et rejet, amour et haine, un même transfert peut vaciller, varier dans son intensité et s’enrichir de dimensions nouvelles au fil du temps. Et tous ces mouvements et revirements du transfert sont accueillis, soutenus, contenus par l’analyste.

« Non, moi je crois que je ne fais pas de transfert sur mon psy », affirme le plus sérieusement du monde une personne. Cela ne peut que faire sourire un psychanalyste.

Car des transferts, on en fait sur tout le monde tout le temps, sans même s’en rendre compte : sur sa patronne, son garagiste, sa doctoresse, on en fait même sur son boulanger ! On en fait aussi sur son chat, son chien, et même sur l’araignée surprise au coin d’une fenêtre ! Il serait donc très surprenant que la Terre porte un jour un être humain qui n’en fasse pas, a fortiori sur son psy !

Et ce qui est tout à fait certain aussi, c’est l’universel du transfert en psychanalyse qui consiste à faire la part belle à la dimension infantile : celle-ci y est non seulement incontournable, mais centrale.

C’est la part la plus souffrante, celle qui réclame désespérément que quelqu’un comble enfin ses manques les plus cruels, soulage ses blessures les plus profondes.

Dans l’espace sécurisé du cabinet, cet enfant, qu’on n’a jamais cessé d’être, est en droit d’espérer non seulement être accueilli avec tendresse et respect mais aussi, soutenu dans sa quête.

De quoi le transfert est-il fait ?

Dans le transfert que l’on fait sur l’analyste, il y a d’abord tout ce qu’on prête à cette personne au statut à part, du fait des modalités extraordinaires de sa rencontre, et qu’on revêt parfois de savoirs ou de pouvoirs tout aussi extraordinaires.

À cela s’ajoutent les particularités, le style et la personnalité de l’analyste qui transparaissent dans sa voix, son corps, ses gestes, sa pratique : la part de réel que l’analyste ne peut (heureusement) pas garder en coulisses. Cela suffit à nourrir le transfert et à lui donner une couleur unique.

D’un côté, l’analyste revêtira parfois la figure d’un sage, d’un protecteur, d’un tuteur, d’un gardien, d’un veilleur, bref, il pourra apparaître comme cet Autre providentiel, une sorte de parent qu’on aurait rêvé d’avoir, ou qu’on a eu en partie : quelle que soit la modalité sous laquelle elle se vit, il s’agira de toute la confiance en l’Autre dont on est capable, la part lumineuse du transfert sur laquelle l’analysant pourra prendre appui…

D’un autre côté, l’analyste sera fatalement aussi, tôt ou tard, cet Autre auquel on n’est pas certain de pouvoir se fier tout à fait, inquiétant, risquant d’abandonner, ou potentiellement rejetant, menaçant, dangereux, voire maltraitant, comme par exemple une sorte de parent qu’on redoute d’avoir eu, et qu’on a peut-être bien eu, au moins en partie : c’est toute la défiance vis-à-vis de l’Autre qu’on peut éprouver, la part sombre du transfert qu’il s’agira, pour l’analysant, d’identifier, afin de pouvoir l’explorer, en s’appuyant sur toute la confiance qui aura pu se nouer par ailleurs…

Mais on n’est pas sans s’apercevoir que l’analyste est aussi une personne comme une autre, bien réelle, dont on sent l’essentiel sans rien en connaître, ou presque : de ce « presque », cette part de réel et ce qu’elle donne à imaginer naîtront toutes les représentations possibles sur cet homme ou cette femme en place d’analyste, et celles-ci alimenteront tantôt le côté sombre, tantôt le côté lumineux de son transfert.

Le transfert ? L’objet tiers !

La relation analytique est une relation humaine de « laboratoire », c’est-à-dire qu’elle est artificielle : non pas au sens où elle serait fausse, car l’authenticité est une condition sine qua non de toute analyse, ni non plus au sens d’une expérience scientifique où l’analysant apparaîtrait comme un vulgaire spécimen sous l’œil froid d’un analyste entomologiste : l’expérience analytique est de nature immersive et sensible pour les deux protagonistes. Chacun s’y engage tout entier.

Ce n’est donc pas l’analysant qui est l’objet de l’exploration ici, mais son transfert.

C’est pourquoi, si la relation analytique est « artificielle », ce n’est qu’au sens où elle se structure autour de l’artifice qui consiste à ce que l’un (l’analyste) se tienne sur un plan distinct, à la marge de celui de l’autre (l’analysant).

Ainsi, l’asymétrie de la relation permet de créer un espace dont l’analysant est le centre, en braquant les projecteurs sur la part qui le concerne dans la bande transférentielle, afin de lui permettre de s’en saisir, d’y travailler, pour que quelque chose s’y transforme.

Plus encore que la psychanalyse elle-même ou le cadre, le transfert est ce qui fait objet tiers entre psychanalyste et psychanalysant.

Si on « transfère » sur son analyste plus que sur n’importe qui, c’est parce que le propre du dispositif analytique est de le favoriser. L’analyste attend cet évènement sur les planches du cabinet, en créant les conditions pour en permettre une surexposition : comme toute une part du réel de l’analyste (dont son propre transfert) y est tenue en retrait, et de ce fait, limite moins l’imaginaire, le schéma de répétition s’y déploie plus que jamais et se distingue d’autant mieux !

La demande éperdue faite à l’analyste

Pour la même raison, la demande éperdue de l’enfant blessé s’y exprimera d’autant plus librement, même si, dans un premier temps, telle qu’elle se formulera peut-être, elle sera inévitablement frustrée, du moins en partie.

« Donne-moi ce que je n’ai pas reçu. Mais donne-le moi quand j’avais cinq ans ! » semble réclamer tout analysant. Et ce qui est demandé là, c’est évidemment de l’amour ! Comme toute demande d’enfant, elle est aussi urgente qu’impossible à satisfaire : c’est une demande déraisonnable à laquelle il serait tout aussi déraisonnable de tenter de répondre dans la littéralité.

Puisse cette frustration, infligée par l’analyste, l’être avec toute la douceur possible ! Puisse-t-elle être supportable pour l’analysant, car c’est aussi en elle que réside une chance !

En effet, si son transfert sur l’analyste n’est pas perdu de vue comme objet tiers et premier de l’exploration commune, si l’analysant peut ne pas en être complètement dupe, en décoller un peu, et le percevoir comme lui appartenant en propre, tenir bon, en confiance, même au plus fort du processus, alors un jour viendra, quand il y sera prêt, où toute la douleur qui s’y rejoue en sera soulagée, par un geste à même de répondre au véritable besoin qui s’y cache.

À la recherche de l’épingle

Dans son célèbre et si touchant texte intitulé Cherchez l’épingle, Alain commence par ces mots : « Lorsqu’un petit enfant crie et ne veut pas être consolé, la nourrice fait souvent les plus ingénieuses suppositions concernant ce jeune caractère et ce qui lui plaît et déplaît ; appelant même l’hérédité au secours, elle reconnaît déjà le père dans le fils ; ces essais de psychologie se prolongent jusqu’à ce que la nourrice ait découvert l’épingle, cause réelle de tout. »

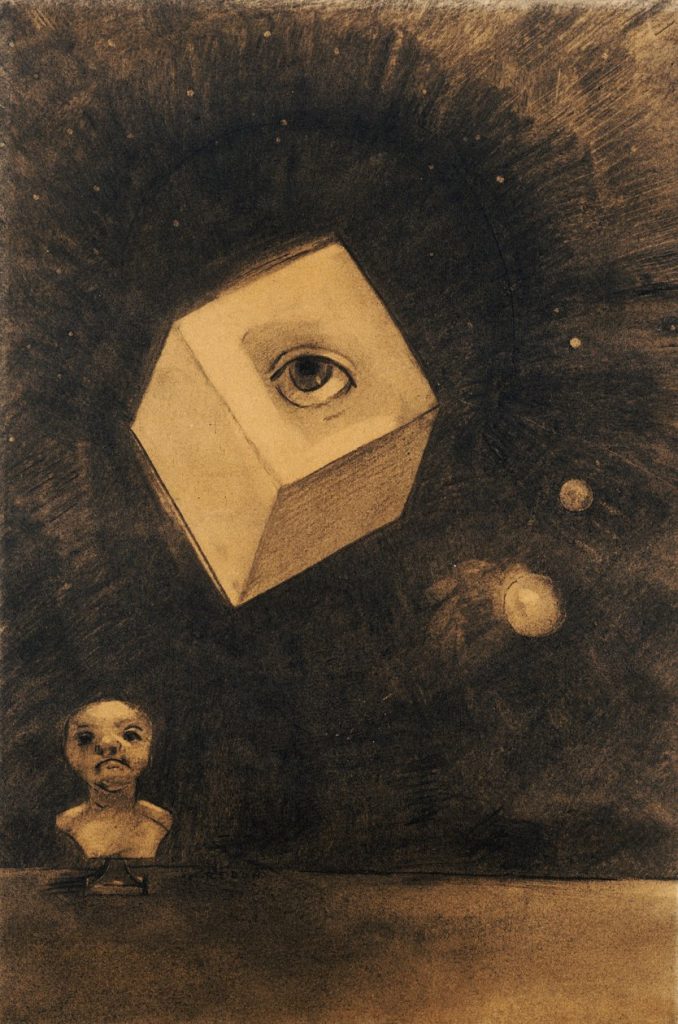

En psychanalyse, l’analysant se retrouve dans le rôle à la fois de l’enfant et de la nourrice : une épingle le blesse, il en souffre, mais il ne peut rien en dire. Il n’a pas les mots pour en parler, car il ne sait pas lui-même où elle se trouve. Alors, comme la nourrice, il en imagine la cause et le remède. Et souvent, il place ce dernier en l’analyste lui-même : c’est l’analyste qui, se figure-t-il, sait quelque chose, et c’est ce quelque chose que désire l’analysant. C’est pourquoi Lacan parle du sujet supposé savoir.

Mais il y a erreur sur l’identité de ce sujet : c’est en réalité l’analysant qui sait… mais il ne le sait pas ! L’analyste, lui, sait que l’analyste ne sait pas. Mais il sait aussi que l’analysant ne sait pas qu’il sait… Un petit Nurofen ?

La mission de l’analyste est de transmettre ce savoir, qui est un non-savoir intransmissible par nature : il s’agit donc de créer les conditions pour que l’analysant se saisisse de son propre savoir… et en destitue peu à peu l’analyste !

Cet amour pour ce que l’analysant suppose d’un savoir en l’analyste peut parfois se traduire, dans le transfert, par une demande d’amour tout court : tout irait tellement bien, lui semble-t-il, si l’analyste l’aimait comme il croit avoir besoin de l’être, comme un frère, une sœur, ou s’il l’adoptait comme une fille, un fils, ou encore s’il devenait l’ami, l’amant, voire l’amoureux qu’il pourrait être !

Car en psychanalyse, le transfert n’est pas seulement l’histoire d’un enfant blessé qui se répète devant la figure parentale d’adoption qu’est pour lui son analyste : c’est aussi l’histoire d’un adulte… qui en rencontre un autre. Ne l’ignorant pas, l’analysant se retrouve parfois troublé, voire confus devant ce qu’il éprouve pour la personne de l’analyste.

Ainsi, il arrive que le transfert prenne un tour romantique, et que l’analyste lui-même en soit troublé. Après tout, n’y a-t-il pas aussi, dans ce cabinet, deux adultes, sexuellement mâtures, qui auraient pu se rencontrer ailleurs, autrement ? Après tout, même si la fonction de l’analyste ressemble un peu à la fonction parentale, il n’existe aucun lien de parenté réel ! Après tout…

Et pour peu que les deux protagonistes soient plus ou moins de la même génération, c’est encore plus troublant. « Que se serait-il passé, si je l’avais rencontré(e) dans d’autres circonstances ? » se demande-t-on parfois. « Quel dommage que je vous aie rencontrée ici ! » s’exclame parfois telle ou telle personne en analyse.

Oui mais voilà : c’est ici que la rencontre s’est faite. Et l’analysant n’est pas tombé là par hasard : s’il l’oublie parfois, c’est pourtant bien à cause d’une épingle qu’il est venu jusqu’ici.

L’analyste, heureusement, ne l’oublie pas. Et il n’est pas sans savoir que cette épingle se trouve plantée quelque part dans l’enfance de l’analysant. Ni que sa mission est de l’aider à la retirer.

La confusion des langues

Devant son psy, on se retrouve donc aussi vulnérable qu’un enfant face à un adulte : comme le dit si justement Ferenczi, dans son célèbre texte intitulé La confusion des langues entre les adultes et l’enfant – Le langage de la tendresse et le langage de la passion, l’analysant est comme un enfant cherchant affection et sécurité auprès de la figure parentale que revêt l’analyste pour lui. En cela, il est dans le langage de la tendresse, comme tout enfant face à son parent.

Si le parent, cet adulte sexuellement mâture, y répond dans le langage de la passion, l’enfant se retrouve plongé dans ce que Ferenczi nomme la confusion des langues : la réponse inadéquate, trouble, voire incestueuse du parent est meurtrière pour l’enfant.

Ferenczi s’oppose en cela à Freud, qui avait renoncé à sa première intuition, la théorie de la séduction (supposant elle aussi un abus réel à l’origine des traumas), pour adopter la théorie du fantasme débouchant sur ce qu’il nommera le complexe d’Œdipe, le trauma étant compris comme pouvant aussi avoir une origine fantasmatique, et non forcément réelle.

Certes, en faisant la part belle à la vie fantasmatique, Freud ne fait rien moins… qu’inventer la psychanalyse ! En effet, nos complexes psychiques sont souvent issus d’un malentendu entre réel et imaginaire, distinction que nous ne faisons pas toujours correctement, a fortiori dans nos premières années.

Mais en renonçant à sa « neurotica » de manière aussi radicale, Freud nie du même coup la maltraitance parentale ordinaire de notre société patriarcale, le symptôme qui gangrène la culture judéo-chrétienne : l’inceste.

Or, un enfant n’a pas la maturité pour seulement imaginer le sexuel tel que le conçoit un adulte : Ferenczi le rappelle, et cela change tout.

Les désirs (et/ou complexe) œdipiens ne relèvent donc pas d’un universel, mais sont induits par une attitude parentale favorisée par certains contextes culturels et familiaux.

Autrement dit, si le complexe d’Œdipe est si répandu dans notre société, c’est parce que notre culture a le chic pour générer des fantasmes infantiles, au point que l’inventeur de la psychanalyse en ait fait le centre de sa théorie ! Or, aucun fantasme ne sort jamais du seul chapeau d’un enfant : il est toujours une réponse, aussi farfelue et démesurée soit-elle, à quelque chose que l’adulte met (ou non) plus ou moins bien en place, aussi ténue soit-elle et le plus souvent, à son propre insu.

Trahisons de la promesse parentale

Quand on fait naître un enfant, on contracte aussitôt envers lui une immense responsabilité : celle de le protéger, de l’aimer, et de l’aider à prendre place dans le monde.

Mais l’éducation d’un enfant est jonchée de pièges. Le risque de lui faire du tort réside essentiellement dans le fait de le lâcher trop tôt, trop vite, ou dans celui de le retenir trop fort, trop longtemps, voire de le garder pour soi.

Dans les formes d’abus les plus graves, on peut parler de trahison de la promesse parentale, soit par l’abandon pur et simple, le désintérêt, le manque d’amour voire le rejet horrifié ou haineux, soit par cet autre abandon qui consiste à consommer l’enfant pour sa propre jouissance infantile, toujours destructrice.

Il y a plusieurs façons de « consommer » un enfant : en le retenant auprès de soi, en le violentant, ou en le sexualisant. L’abus quel qu’il soit se joue au moins toujours sur les plans psychiques et émotionnels.

Par exemple, si un parent fusionnel s’arrange pour que son enfant dorme toutes les nuits dans son lit, au mépris de son âge, lui impose des câlins impossibles à refuser, il s’agit d’une forme d’abus.

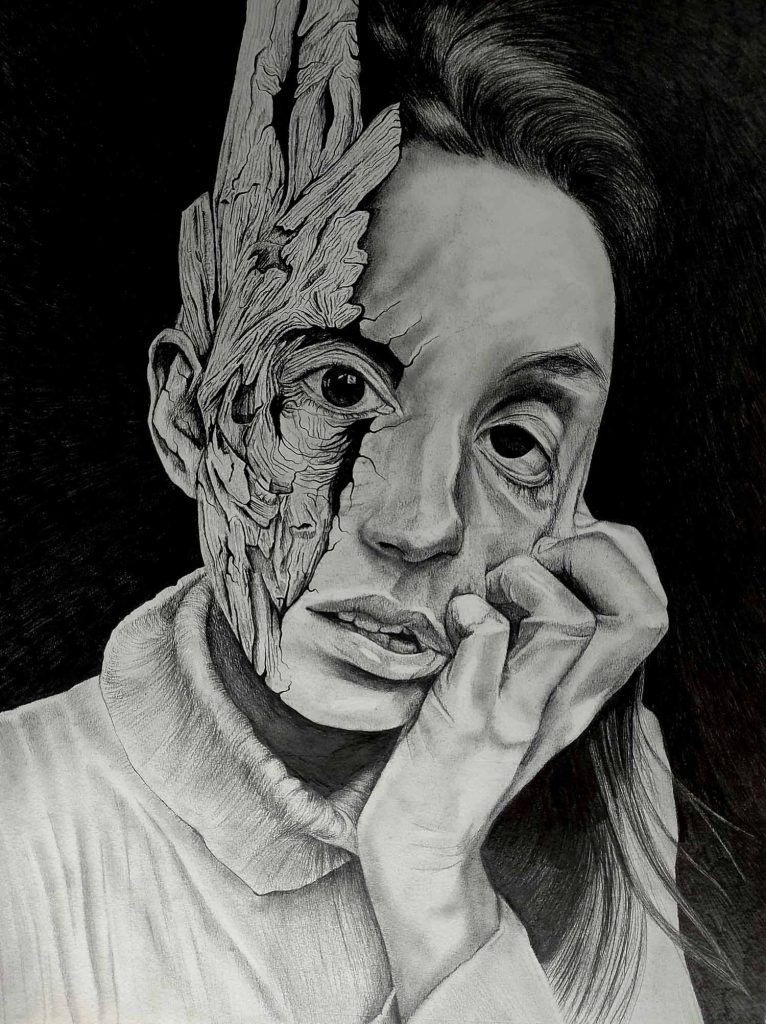

Dans ce cas, l’enfant grandit dans un climat incestuel : les limites sont floues, mal posées. Il se sent l’objet de la demande parentale, l’otage d’une intimité qui ne lui permet pas d’avoir la sienne, même son corps ne semble pas lui appartenir, il ne se sent pas le droit d’exister. Son intégrité subjective n’est pas respectée, et les effets peuvent être dévastateurs.

Mais si l’abus va jusqu’au sexuel, on parlera alors d’une forme d’inceste achevée : la destruction complète de son intégrité subjective.

La notion d’incestuel, introduite par Racamier, permet de ne plus restreindre ce qui relève de l’inceste au seul passage à l’acte sexuel, ni même à la seule sphère sexuelle.

Un parent constamment dans la plainte, demandant à l’enfant de le consoler en permanence voire de le sauver, brouille la barrière des générations, inverse les rôles et met l’enfant dans une dépendance et une confusion terribles.

En lui déniant toute subjectivité, répétant sans cesse qu’il est comme lui, qu’ils sont les mêmes, il le traite comme sa chose. L’enfant, n’étant pas respecté dans son altérité psychique et émotionnelle, développera peut-être la croyance qu’il n’a pas le droit d’avoir une vie à lui, et cela aussi relève de l’incestuel.

Si un parent bat son enfant de manière ritualisée, dans une logique de violence normalisée, déchargeant ses propres frustrations et rages infantiles au prétexte de « l’éduquer », lui faisant croire qu’il a des droits sur son corps et que celui-ci ne lui appartient pas, il s’agit, là encore, d’une forme d’inceste.

Dans tous ces cas de figures, le désir de destruction qui est à l’œuvre chez l’adulte maltraitant est perçu par l’enfant, malgré sa confusion : il s’agit du refus de le laisser advenir comme sujet distinct et autonome. Et ce refus est de nature incestuelle : c’est une captation, une négation de l’altérité de l’enfant.

C’est si contradictoire avec l’idée de protection et de soutien associée à la figure parentale que c’est inassimilable pour l’enfant : ce sera refoulé, entraînant des mécanismes de défense qui relèveront peut-être de la dissociation ou du masochisme.

Justice pour Œdipe !

Quand les parents peinent à poser sereinement et clairement la Limite fondatrice, celle qui fait Loi, et qui permet à l’enfant de se structurer, leur attitude est ambiguë, et le climat familial, plus ou moins incestuel, plonge l’enfant dans la confusion, générant en lui des fantasmes infantiles plus ou moins massifs : un complexe œdipien.

Dans les familles au climat incestuel particulièrement intense, voire incestueuses, il ne s’agira plus seulement d’un complexe, mais de véritables traumas.

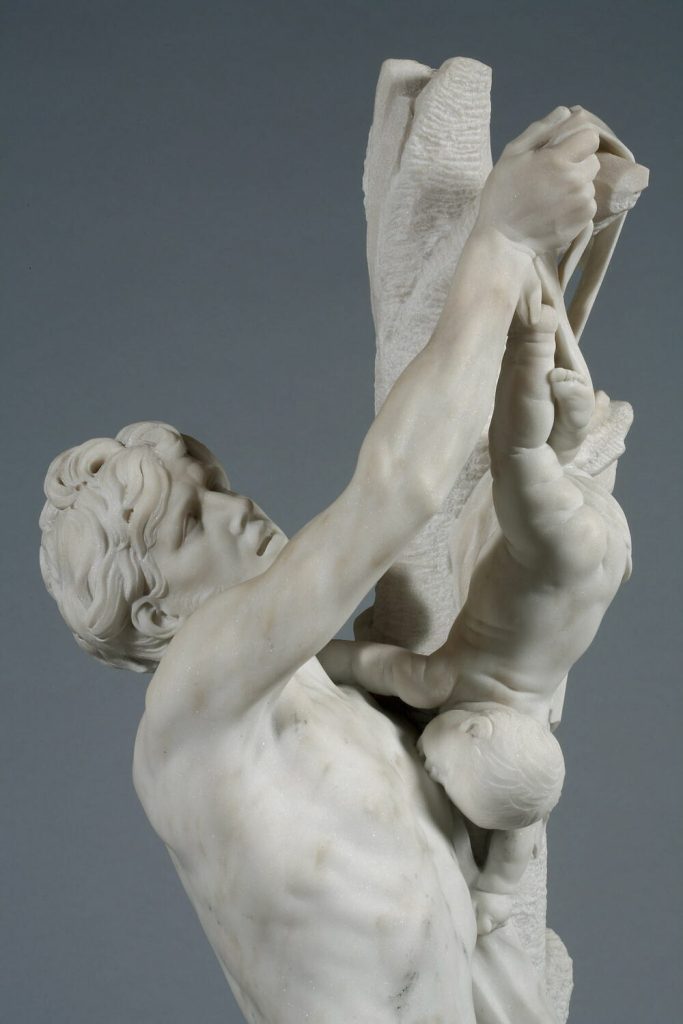

Dans tous ces cas, l’enfant se retrouve comme Œdipe : victime de parents qui, se fiant à un oracle, le soupçonnent du pire alors qu’il n’est qu’un nourrisson. N’hésitant pas à le livrer à une mort certaine en l’abandonnant suspendu par les pieds à un d’arbre, ils accompliront eux-mêmes la prophétie auto-réalisatrice : n’étant pas renseigné sur l’identité de ses parents, Œdipe devenu adulte tuera son père et couchera avec sa mère, à son insu.

Et comme si cela ne suffisait pas, il se consumera de culpabilité jusqu’à s’en crever les yeux, se croyant maudit, monstrueux, alors qu’il n’est que la victime de parents infantiles, s’étant affolés d’un oracle.

Il sera sauvé par un berger du nom de Phorbas. Celui-ci l’élèvera, loin de se douter qu’il s’agit du fils de Laïus et de Jocaste. Il ne pourra donc pas lui dire qui il est.

Or, un enfant est en droit d’être renseigné sur l’identité de ses parents : c’est même leur premier devoir. Mais comment dire à son enfant « Je suis Jocaste » ou « Je suis Laïus » si on ne sait pas soi-même ce que « mère et père » signifient ?

Privé de nom, l’enfant se retrouve hors langage, hors lignée, et du même coup, il est privé du « non » de ses parents, volé d’un interdit qui ne se formule pas, et qui aurait pourtant pu lui permettre de prendre place dans les générations.

Justice pour l’analysant !

Comme l’analysant est, lui aussi, un adulte, il n’est pas lui-même sans connaître, de ce fait, le langage de la passion. C’est la raison pour laquelle il projette parfois un désir sexuel sur la personne de l’analyste, confondant sa propre demande de tendresse avec une demande érotique.

C’est alors en lui-même que se rejoue la fameuse « confusion des langues ». À l’enfant qu’il est, le voilà devenu lui-même un danger : son propre abuseur. Il s’abuse lui-même.

Le travail de l’analyste consistera, dans ce cas, à le « désabuser » le plus tendrement du monde, en déclinant constamment l’abus auquel l’analysant ne cessera, sans s’en rendre compte, de l’inviter, afin de lui permettre de sortir du drame œdipien qui se rejoue pour lui sur la scène analytique, au cœur du transfert.

Tout comme l’enfant face à son parent, l’analysant est en droit de recevoir de l’analyste une réponse claire et douce, contenante et protectrice quant à ce qu’est ou n’est pas l’analyste, et il n’a pas à subir une réaction d’enfant effrayé, s’offusquant de ses craintes ou s’horrifiant de sa demande d’amour, toujours faite d’un cœur tremblant.

La dimension « d’enfant à enfant »

Dans la relation filiale, toute maltraitance provient toujours de ce même endroit : celui où le parent cesse d’être adulte, dépassé par sa propre demande infantile qu’il assène à son enfant telle quelle, le livrant à la rage, l’angoisse ou le manque sans limite qui peuvent l’habiter ! Et c’est, à chaque fois, une boucherie : un sacrifice d’enfant.

Toute maltraitance naît toujours d’une figure adulte agie par un désir infantile : tout abuseur n’est autre qu’un enfant dans un corps adulte.

C’est pourquoi, dans la relation analytique, cette dimension « d’enfant à enfant » est soigneusement évitée, comme elle devrait l’être entre tout parent sain et son enfant.

La dimension infantile y est réservée au seul analysant qui ne rencontrera a priori jamais l’enfant en l’analyste, du moins de manière non médiée.

Sauf dans certains cas rares et sans danger, comme par exemple lors d’un moment d’enthousiasme partagé, où l’analyste se laissera peut-être aller à la spontanéité d’une joie d’enfant, tout comme un parent, s’amusant de manière complice avec son enfant, se laissera un instant redevenir le gamin d’autrefois.

Mais la plupart du temps, cet autre enfant qu’est l’analyste, et qu’on peut aussi nommer « inconscient de l’analyste », se tiendra juste derrière chacune de ses interventions, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines, ses impatiences et ses peurs, mais jamais au premier plan.

Même si cet enfant, que l’analyste porte en lui comme tout un chacun, a soigné ses blessures et sait mieux qu’autrefois répondre à ses propres manques, ses cauchemars comme ses désirs existent toujours : ils œuvrent indirectement pour l’analysant mais ne doivent jamais survenir directement sur le devant de la scène analytique.

Cas particulier (particulièrement épineux !) : l’analysant que je reçois est lui aussi, comme cela m’arrive parfois, psychanalyste par ailleurs. On pourrait croire, dans ce cas, qu’une tolérance à plus de familiarité soit possible…

Dans une certaine mesure, ce n’est pas tout à fait faux, car la relation se dote alors d’une dimension supplémentaire : celle d’une réciprocité non plus seulement en puissance, mais en acte. Or c’est aussi, justement, le moment de redoubler de prudence quant à l’asymétrie qu’il s’agit de maintenir dans le reste de cette relation demeurant, néanmoins, de nature analytique.

Ce cas particulier est justement celui où l’analyste coure davantage le risque de se « mélanger les pinceaux » : comme nous le verrons dans un prochain article consacré aux déraillements du transfert, cette situation où l’analyste se retrouve à recevoir un analysant-analyste est le terreau par excellence des abus les plus graves… Car tout analyste qu’on soit (et on est bien placé pour le savoir !), on n’est pas au-dessus de son inconscient pour autant, ni au-dessus de la psychanalyse elle-même.

Les analystes peuvent la théoriser magnifiquement et autant qu’ils voudront, ils n’en resteront pas moins dupes, comme tout un chacun et autant qu’un analysant débutant, à l’endroit de leurs manques infantiles.

La promesse analytique en miroir de la promesse parentale

La mission de tout parent est double : il s’agit de répondre au besoin d’amour de l’enfant, tout en le propulsant vers l’avenir. Aimer son enfant, sans pour autant le retenir « pour soi », sans le consommer. Lui permettre de devenir un sujet distinct, en lui ouvrant les portes du monde.

De même, la fonction de l’analyste est d’accompagner l’analysant dans son autonomie jusqu’à ce qu’il quitte un jour définitivement le cabinet pour d’autres horizons, plein de forces nouvelles forgées dans la matière ancienne de ses rêves d’enfant.

Comme le propre de la relation analytique est de répéter la scène problématique afin de la dénouer, si l’affaire venait à mal tourner, parce que l’analyste ne saurait tenir son rôle, les conséquences d’un énième échec à en sortir seraient terribles pour l’analysant : un renforcement de son trauma, ou du moins d’un schéma auquel il lui serait encore plus difficile de ne pas se sentir condamné. C’est pourquoi, en cas d’incompétence grave de l’analyste, les effets d’une psychanalyse peuvent être tout aussi dévastateurs que les bienfaits potentiels !

Un enfant ne sait pas ce qui est sain ou malsain dans l’amour qu’il reçoit. Il ne sait pas non plus ce qui autorisé ou interdit. Par exemple, il ne sait pas où finit la tendresse et où commence le sexuel, puisqu’il ne sait pas même ce que c’est. Il ne connaît pas les frontières. À ses parents de les lui signaler, avec douceur. Plus généralement, il est en droit d’être renseigné sur ce qui est permis, bon pour lui, autant que d’être protégé de ce qui ne l’est pas.

De même, l’analysant ignore tout du cadre analytique : il est en droit d’être clairement et doucement renseigné. Car il ne sait pas toujours lui-même ce qui est autorisé ou interdit, ni pour quelle raison, ni ce qui est bon ou dangereux pour lui.

La responsabilité de l’analyste est donc lourde en ce qui concerne la question du transfert : elle consiste en amont en un travail éthique et une formation solide. En aval, elle exige d’œuvrer dans une inquiétude de chaque instant quant à ce qui se joue dans la bande transférentielle, le canal par lequel a lieu cet échange constant entre l’inconscient de l’analysant et celui de l’analyste.

Le propre du parent « suffisamment bon » est de se laisser quitter peu à peu par son enfant, au fur et à mesure que celui-ci grandit. Élever un enfant, c’est apprendre l’art de perdre : peu à peu, on perd le pouvoir sur cet être qui s’affirme, on ne constitue plus son unique et principal objet d’amour. C’est un deuil permanent qui commence dès sa naissance : celle-ci n’est que la première d’une longue série de séparations.

Un jour, le parent autrefois idéalisé sera déchu de son aura, déboulonné de son piédestal. Il sera parfois critiqué, rejeté, ou gentiment moqué. Au bout du compte, si tout se passe bien, l’enfant partira vivre sa vie, dont le parent ne constituera plus jamais le centre.

Puisse le parent se laisser déchoir avec grâce. Puisse-t-il se laisser critiquer, rejeter, moquer, quitter. Car il sera payé au centuple de la joie indescriptible de voir cet enfant tant aimé devenu un adulte épanoui.

De même, quand on vient en analyse, c’est pour devenir plus fort, pas dépendant. Et pourtant, pour atteindre l’autonomie à laquelle on aspire, on a momentanément besoin de cet autre qu’est l’analyste. « Que me veut l’analyste ? », semble s’interroger la Psyché. « Me désire-il fort ou faible ? Indépendant ou dépendant ? Œuvre-t-il bien dans mon intérêt… ou dans le sien ? Car après tout, l’intérêt de l’analyste n’est-il pas d’avoir des analysants ? Et si un jour je n’ai plus besoin de lui, va-t-il me laisser partir ? Va-t-il me laisser prendre force à ses dépens ? Va-t-il, comme un « bon parent », se laisser symboliquement déboulonner, pour que je puisse, moi, m’ériger ? ».

L’analyse est une lyse : tandis qu’advient le Sujet ont lieu la destruction de croyances et, à terme, la dissolution du transfert lui-même. Car si tout se passe bien, l’analyste se retrouvera un jour dépourvu de tout ce qui lui aura été prêté.

À la fin, il n’en restera plus grand-chose, si ce n’est un gugus comme un autre, à qui toutefois on reconnaîtra généralement le mérite d’avoir exercé sa fonction, au mieux avec humanité et endurance.

L’analysant ressent alors souvent de la gratitude pour cette personne clef de ce parcours initiatique qui n’aurait pas été possible sans sa présence, son soutien, mais aussi, sans son retrait.

Lacan disait que l’analyste est voué à devenir, à terme, le déchet de l’analyse : après s’être laissé affubler de tous les costumes dont l’analysant aura eu besoin de le revêtir, l’analyste devra encore supporter cette déchéance finale, qui est le destin de toute figure parentale « suffisamment bonne », comme dirait Winnicott, condition pour qu’ait lieu l’avènement du Sujet auquel tout le travail analytique prépare.

L’analyste sera payé au centuple de cette immense joie qui accompagne une fin d’analyse : rien n’est plus beau que de voir quelqu’un, dont on a accompagné les affres intimes pendant des années, s’en aller, désormais libre et confiant, vers l’horizon de sa vie.